日本の老舗で人気の「かまぼこ」と言えば、鈴廣のかまぼこが有名です。1865年に創業した鈴廣は、150年以上も日本人から愛されています。今回は日本に来て初めて「かまぼこ手づくり体験」にチャレンジするために、小田原の鈴廣かまぼこの里へやって来ました。

2018.09.25

日本の老舗で人気の「かまぼこ」と言えば、鈴廣のかまぼこが有名です。1865年に創業した鈴廣は、150年以上も日 […]

日本の老舗で人気の「かまぼこ」と言えば、鈴廣のかまぼこが有名です。1865年に創業した鈴廣は、150年以上も日本人から愛されています。今回は日本に来て初めて「かまぼこ手づくり体験」にチャレンジするために、小田原の鈴廣かまぼこの里へやって来ました。

「かまぼこ」は日本の伝統食品である魚介練り製品の一つで、栄養価が高いと言われています。日本では主にお正月や祝日などにお土産やプレゼントとして、よく贈ると聞いています。また、高タンパク、低脂肪なヘルシー食品なので、ダイエット食としても注目を集めているそうです。

Kamaboko Village, Suzunari Market

Over 300 different products in stock!

Suzuhiro Kamaboko Main Store

Chouwarou Restaurant

鈴廣かまぼこの里は、箱根の麓に位置しています。かまぼこ、お菓子や雑貨などお買い物ができる市場やかまぼこづくり体験ができる施設、海山の幸を堪能できる食事処など、いろいろ楽しむことができます。

東京都心からの交通も抜群で、日帰り旅行や、箱根旅行のちょっとした寄り道にお勧めです。JR東海道新幹線または小田急線「小田原駅」で箱根登山線に乗り換え、「風祭駅」で下車すればすぐです。東京駅から新幹線利用で、約60分。新宿駅からロマンスカー利用で約90分。

An interesting museum where you can try out all sorts of fun activities.

鈴廣かまぼこの里に到着したら、1Fのカウンターで体験教室の受付をしましょう。渡された番号券はなくさないように!

ちなみに、かまぼこ手づくり体験は人気なので、事前に電話かウェブで予約しておきましょう。

かまぼこ・ちくわ手づくり体験は博物館の1Fで行います。予約した体験時間の約10分前に集合し、スタッフの指示に従って衛生帽子をかぶって、エプロンをつけます。準備が終わったら、番号券と同じ位置に移動して、自分の番号が書いてあるかまぼこ板に名前を書きます。

Special kamaboko knife, board, and fish paste.

あっという間に完成!これこそ職人技!

动作超快!不愧是专业的!

순식간에 모양 완성!역시 장인의 솜씨!

Finished in the blink of an eye. That’s the skill of an artisan!

職人さんがまず皆の前で実演してくれます。大きいモニターもありますから、しっかり見ることができます。づくり方は簡単そうに見えますが、実際にやってみたら難しいのです。

かまぼこの製造工程の中で、私達が体験するのは「板付け」という工程です。

①すり身をよく練ります。

今回はグチのすり身を用意してくれました。まず、かまぼこの専用包丁で身を伸ばしながら、左右よく練ります。だんだん粘りが強くなって、包丁に粘りついて引き返しがコントロールできなくなって、思ったより難しかったです。

I look like a pro.

②練り上げたすり身を板につける。名前を書いた面は裏ですよ。

のばしたすり身の端に板を立てます。そして包丁を使って少しずつすり身を板に付けます。全部付けたら、一気に引き上げます。

Wasn’t too bad up to here.

③包丁で形を綺麗に整える。

職人さんが作ったかまぼことは比べものになりませんが、初めてにしてはまあまあ綺麗だと思います。(笑)

I look so intense.

④板付け完成!最後は蒸すだけ!

蒸すには時間がかかります。体験終了後約70分以降に受取ることができます。博物館の閉館までには取りに行ってください。保存料など一切使用していないので、賞味期限は短いです。家に持って帰り、冷蔵庫保管で、三日以内に食べてくださいね。

Ta-da! My very own kamaboko! It kind of looks like a mountain…

After this they get steamed. I’m dying to get a taste!

かまぼこ体験が終わった後、スタッフさんが、1グループずつ写真を撮ってくれます。有料ですが、ほしい人はスタッフさんまで声をかけてくださいね。

I made some good memories!

①すり身を2回ぐらい練ります。

ちくわもグチのすり身を使います。練り方はかまぼこと同じですが、回数を減らして、2回ぐらい練り返せばOKです。そして、すり身を長方形にのばして綺麗に整えます。

すり身の長方形のたてはあまり長くないように!竹棒の両端を4cmずつ空けるぐらいがよく焼き上がります。

②すり身を巻き取ります。

のばしたすり身の端に竹棒を置きます。竹棒の端がすり身とよくくっ付いた後、包丁を使って棒を回しながら、すり身と一緒にぐるぐる巻き取ります。

③表面を整える。後は焼くだけ!

ちくわのお渡しは、体験時間終了後20分程度です。焼き立てが美味しいので、焼きあがったら番号券を持って受取りに行きましょう。

Fun and easy!

Round and round they go.

20分後、美味しそうなちくわが出来上がりました!焼き立てのちくわは日本に来て初めて食べました。結構ボリュームがあります。味も美味しくて、何本もいけそうです。

Behold the cuteness of my freshly grilled chikuwa.

ちくわを食べた後、博物館を回ってみました。かまぼこ博物館は3フロアーあります。

1F:伝統と技!

かまぼこと身近に触れ合い、知ることができます。かまぼこ・ちくわ手づくり体験も1Fで行います。また、かまぼこ手づくり工場で、職人技を近くで眺めることができます。ミュージアムショップもあって帰りにちょっとした買い物にいいと思います。

よく見ると博物館1Fの所々に音声ガイドのQRコードがあります。音声は日本語と英語の2種類。スマホ一つで操作可能ですので、すごく便利だと思います。

Handmade kamaboko kit. Make your own kamaboko at home!

Listen to the audio guide to uncover the secrets of kamaboko.

The process of making kamaboko made easy to understand.

Cute and tiny kamaboko erasers.

This one’s coming home with me!

2F:かまぼこ板絵美術館

食べ終わったかまぼこの板がアートに変身?!

かまぼこ板絵美術館には、1982年より行っている「かまぼこ板絵国際コンクール」の作品が展示されています。応募作品のほかにも、有名な作家やイラストレーターの作品も鑑賞できます。展示されている作品は4ヶ月毎に入れ替えるそうです。かまぼこ板からいろんなアート作品が生まれるなんて、素敵ではないでしょうか。

Completely transformed into art, they look nothing like kamaboko boards!

Looks like graffiti. Cool!

3F:食と科学

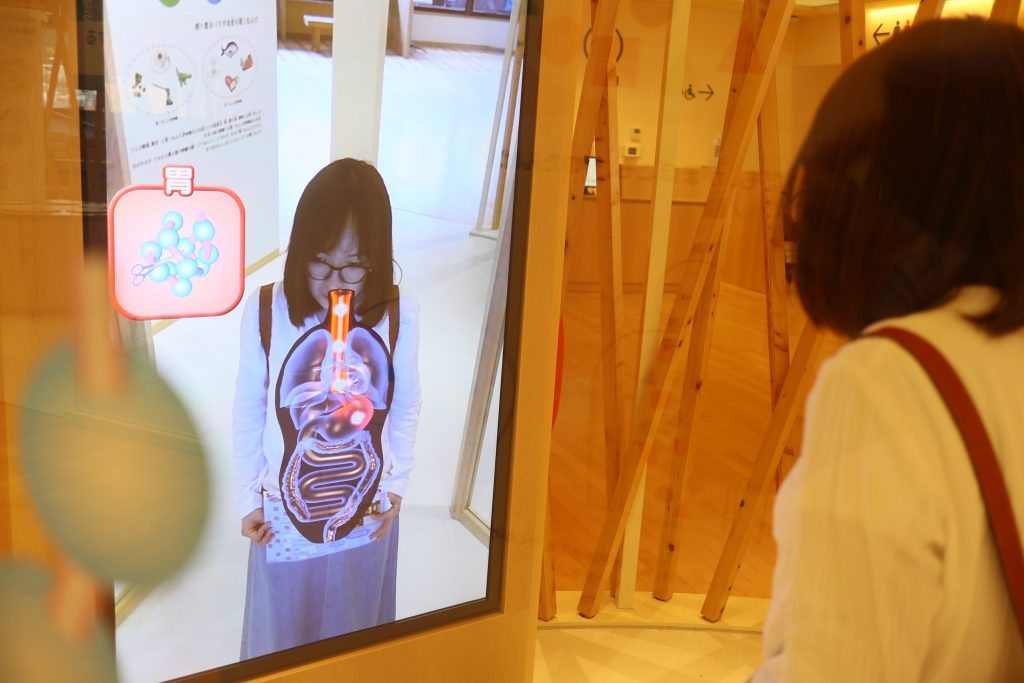

博物館の3Fでは、かまぼこの美味しさの秘密や栄養を遊びながら五感を使って、科学的に学ぶことができます。

「あげかま」手づくり体験は3Fで行います。好きな具材を選んで、すり身に混ぜて、形を整えて、最後に油で揚げたら、世界で唯一の自分だけの揚げかまぼこが誕生します。

Let’s make fish paste!

How protein is used in the body. Interesting!

More art here! A chair made out of kamaboko boards.

After a fun-filled day, take a commemorative photo!

かまぼこ博物館って、いろいろ体験ができて、本当に楽しかったです。映像技術や様々な仕掛けで工夫してあり、かまぼこについて、食について分かりやすく知ることができました。かまぼこの里に来たら、博物館を見逃してはいけません。子供から大人まで楽しめるかまぼこ博物館、絶対お勧め!

日本に来て、このような「食育」博物館は初めてです。見て知り、作って遊びながら有意義な時間を過ごせました!ここで日本教育の一面も学ぶことができます。

鈴廣かまぼこ博物館

ホームページ:https://www.kamaboko.com/sato/shisetsu/hakubutsukan.html

開館時間:9:00~17:00

休館日:1月1日 及び臨時施設点検日

入館料:無料

体験教室:

① かまぼこ・ちくわ 手づくり体験(水曜日以外開催 5回/日 参加料:1500円税別)

② ちくわ 手づくり体験(水曜日のみ開催 6回/日 参加料:500円税別)

③ かまぼこキッチンラボ(6回/日 参加料:1000円税別)

(※詳しくはホームページまで)

電話番号:0465-24-6262(受付時間 9:00~17:00)

アクセス:各線小田原駅より 箱根登山線 「風祭駅」下車すぐ

博物館で夢中になっていて、気がついたらもうお腹がぺこぺこ!せっかくかまぼこの里に来たから、かまぼこ食べ放題に決まり!

「えれんなごっそ」はバイキング式のレストランです。小田原の四季折々の食材や、鈴廣特製肥料で育てた野菜や果物、箱根ビールが楽しめます。もちろんかまぼこを使った料理もたくさん食べられますよ。

There are so many ways to eat kamaboko!

Looks delicious! Itadakimasu!

かまぼこはそのままでも美味しいですが、揚げても美味しい~ また、特製のわさび漬けにつけて食べるともっと美味しいです! 天井の高い広々の空間で、好きな料理をたくさん食べてお腹いっぱいになりました。

大満足!食いしん坊の私にとって、これより幸せなことはありません。

かまぼこの発祥は明確に分かりませんが、東南アジアの国々に似た食品があります。魚をおろして塩ずりする方法は日本と同じようです。

中国にも湖北省宜昌から荊州に渡って、伝統食品「鱼糕」(かまぼこ)があります。荊州料理のトップ10に入るぐらい有名です。主に祝日や宴会など、客をもてなす時によく食べると言われます。原料は日本のかまぼことはちょっと違って、魚のすり身だけではなく、卵白や豚肉、でんぷんなども入れます。中国は広いですから、東北出身の私は南の荊州料理は食べたことはありません。機会があれば中国荊州のかまぼこも食べてみたいです。

えれんなごっそ

ホームページ:http://www.elennagosso.com/ (日本語)

営業時間:

平日:ランチ11:00~14:45

スウィーツ&軽食15:00~17:00

土日祝:ブランチ:9:30~11:00

ランチ:11:00~17:00

電は番号:0465-23-7373 (受付時間10:00~17:00)

アクセス:各線小田原駅より 箱根登山線 「風祭駅」下車、徒歩約2分

かまぼこの里にはもう一つの食事処「千世倭樓(ちょうわろう)」があります。

千世倭楼の建物は古民家を移築して補修したものだそうです。ここでは会席料理やおそば料理、お茶などが堪能できます。日本に来て古民家はテレビで見ただけで、実際に見たことはなかったので、特別に案内していただきました。本物の古民家の前で、私はその壮大さに圧倒されました。畳のにおいと共に、年代の神秘性を感じ、昔の日本人達の知恵に感心しました。千世倭樓は事前に予約したほうがいいので、詳しくはホームページを参考してください。

Kicking it back in this old-time atmosphere.

In the fall the garden is reborn in an explosion of burnt reds and yellows.

So huge inside! Crazy luxury!

Feels like I'm in the Edo Period.

千世倭樓

ホームページ:http://www.tiowa.jp/(日本語)

営業時間:

潮の音:昼席11:30~15:00(L.O.14:00)

夜席17:00~(要予約)

大清水:昼席11:30~(要予約)

夜席17:00~(要予約)

そば美蔵:11:00~17:00(L.O.16:00)

電話番号:0465-24-3456 (受付時間10:00~17:00)

アクセス:各線小田原駅より 箱根登山線 「風祭駅」下車、徒歩約2分

鈴なり市場はかまぼこの里で一番人気のエリアです。ここはいつも活気に溢れています。小田原名産の板かまぼこはもちろん、なんと50種類のかまぼこや、干物、塩から、地ビールなど数多くの商品が揃えています。自宅用や、お土産など、きっとお気に入りの商品を見つけることができます。

These were so good!

A popular brand of kamaboko: Kinjo Kamaboko Red and White

The shop manager recommended this, and so do I! A gift basket of popular items: kinjo kamaboko, fried kamaboko, and pickled wasabi.

Look how beautifully they wrapped this souvenir I got as a gift

気に入ったお土産を買えたので、嬉しい!

これでかまぼこの里の一日は終わりです。帰りにもう一度博物館に寄って体験教室で作ったかまぼこを受取りました。

This staff member was so cute and nice!

スタッフの方も皆優しく対応してくれて、外国人も安心して行けます。機会があれば、友達とまた遊びに行きたいです。本当に楽しかったです。また、伝統を守り続ける日本人の精神、この精神を大事にしているから、150年以上続くんだな~と思いました。これこそ日本文化の特徴の一つではないでしょうか。あらためて、日本の文化に感動しました。